7*12小时服务热线(业务咨询):400-099-6011

1.引言

锂电池界面反应(如SEI膜形成、电解液分解、电极-电解液副反应等)是影响电池性能、寿命和安全性的关键因素。传统离线检测技术(如SEM、XPS)难以捕捉动态反应过程,而原位表征技术可实时监测界面演化,为揭示反应机理提供直接证据。红外光谱(IR)因对化学基团敏感、非破坏性及可实时检测的特点,成为研究锂电池界面反应的重要工具。本文系统阐述基于红外光谱仪的原位检测方案设计及应用。

2.原位红外光谱检测原理

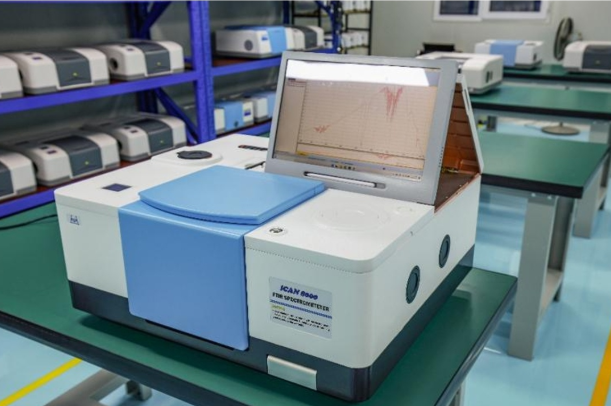

红外光谱通过测量分子振动吸收光谱解析物质结构。在锂电池中,电解液溶剂(如EC、DMC)、锂盐(LiPF)及界面产物(LiF、LizCO:)均具有特征红外吸收峰(表1)。原位检测需解决以下挑战:

光学兼容性:电池结构需包含透明窗口(如CaFz、ZnSe晶体)以允许红外光穿透。

电化学稳定性:窗口材料需耐受电解液腐蚀及电池工作电压。

信号干扰:消除金属集流体及电极材料的红外吸收背景。

3.原位检测装置设计

3.1电池结构优化

三明治式电池:正极/电解液/透明窗口/负极,窗口与电解液直接接触。

全固态电池:采用离子导电玻璃(如LPON)替代液态电解液,避免窗口腐蚀。

工作电极制备:将活性材料(如LiCo0z)与红外透明粘结剂(如PVDF)混合,涂覆于透明基底

(如 AlzO:)。

3.2光路配置

透射模式:红外光穿透电池,适用于薄型电极(<50um)

衰减全反射(ATR)模式:利用内反射原理增强信号,适用于厚电极或复杂界面

3.3联用技术

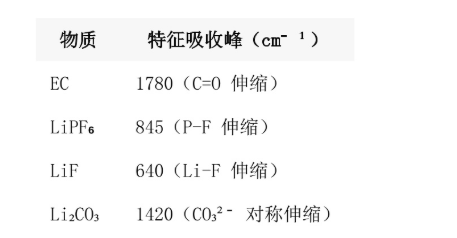

原位FTIR-电化学工作站:同步采集光谱与充放电曲线,关联反应动力学

原位 FTIR-显微镜:实现微区(um级)界面分析,揭示反应异质性。

4.典型应用案例

4.1SEI 膜形成机制研究

在LiCu 电池中,原位FTIR 检测到首次放电时EC还原生成 LizCO:(1420cm)和 ROCOzLi(1730cm-),证实 SEI 膜的双层结构。

温度依赖性实验表明,高温加速LiF(640cm-1)生成,导致SEI膜阻抗降低。

4.2电解液分解路径解析

检测到 LiPF6分解产物 PFs(1220cm1)和POF3(1050cm-1),揭示 HF 催化下的链式分解反应。

添加剂(如VC)可通过红外峰强度变化(1630cm)监测其在电极表面的聚合行为。

4.3正极界面副反应监测

在 LiCoOz表面观察到电解液氧化产物(如CO,2340cm-1),证实高电压下的界面氧化反应。

5.挑战与展望

5.1 技术瓶颈

空间分辨率限制:常规FTIR光斑尺寸(~100m)难以捕捉纳米级界面变化。

信号强度不足:界面产物浓度低,需结合表面增强红外吸收(SEIRA)技术。

环境干扰:水蒸气和CO吸收导致基线漂移,需配备真空或惰性气体吹扫系统。

5.2 未来发展方向

超快红外光谱:时间分辨率提升至ms级,捕捉瞬时反应过程

多模态成像:结合AFM/STM实现形貌与化学结构同步分析。

人工智能辅助分析:利用深度学习解析复杂光谱数据,预测界面反应路径。

6.结论

原位红外光谱技术为锂电池界面反应研究提供了独特的动态视角,其与电化学、材料科学的交叉融合将推动高能量密度、长寿命电池的开发。随着检测装置和数据分析方法的不断创新,该技术有望成为电池研发的标准表征工具。

声明:文章来源于仪器信息网,旨在分享若涉及版权问题,请及时与我司联系,我们将快速处理。

Leica DCM8徕卡显微镜,激光共聚焦显微镜

使用岛津电子万能试验机EZ-LX 50N,配合岛津专用50N气动线材缠绕夹具,对金属切割钢丝进行拉伸试验的示例。该试验主要检测金属钢丝的破断力和延伸率等,可为相关企业的产品开发、品质控制提供准确数据。

Leica DM2700 M LED照明正置材料显微镜。Leica DM2700 M为适用于明场、暗场、微分干涉、偏光以及荧光用途的多功能立式显微系统。

徕卡金相显微镜主要用于材料分析,金相组织观察,与同济大学合作的显微镜型号是DM6M为正置式三目镜,配了徕卡品牌DFC450型的500万物理像素摄像头…

三丰表面粗糙度测量仪SURFTEST SJ-500/SV-2100样本产品资料

BAHENS仪器微信公众号